Aux fantômes aux visages découverts qui errent dans les ténèbres du crépuscule.

Ma vie débute chaque jour à dix-huit heures. Avant ça, je subis les exigences d’un boulot sans intérêt 35 heures par semaine parce qu’il faut bien payer son loyer et remplir sa gamelle de coquillettes au jambon. Si j’avais le choix, ça fait belle lurette que j’aurais envoyé mon poing dans la gueule de mon patron.

Sa supérette, c’est sa passion. Son deuxième enfant. Ce n’est pas une raison pour croire que tous ses employés sont accros au merchandising et au Mercator. Avez-vous déjà vu un club d’employés libre-service, ou le championnat du monde d’étiquetage ? Je n’ai jamais rêvé de passer sept heures par jour à défilmer des palettes pour empiler des boîtes de thon sur un présentoir ou d’aligner des bocaux de cornichons dans un rayon poussiéreux. Chaque matin, il nous bassine avec son discours de manager de l’année. Il doit être abonné à Challenge Magazine ou à Capital et pense au patron du MEDEF lorsqu’il baise sa femme, la lumière éteinte dans son F4. Son obsession, c’est que les produits soient alignés militairement. Un trou entre deux paquets de chips peut le mettre dans un état proche de Jack Nicholson dans Shining.

Je ne te ferai rien. Wendy, ma chérie, éclatante lumière de ma vie, je ne te ferai rien. Tu ne m’as pas laissé finir ma phrase, je disais : je ne te ferai rien, je vais simplement te défoncer la gueule.

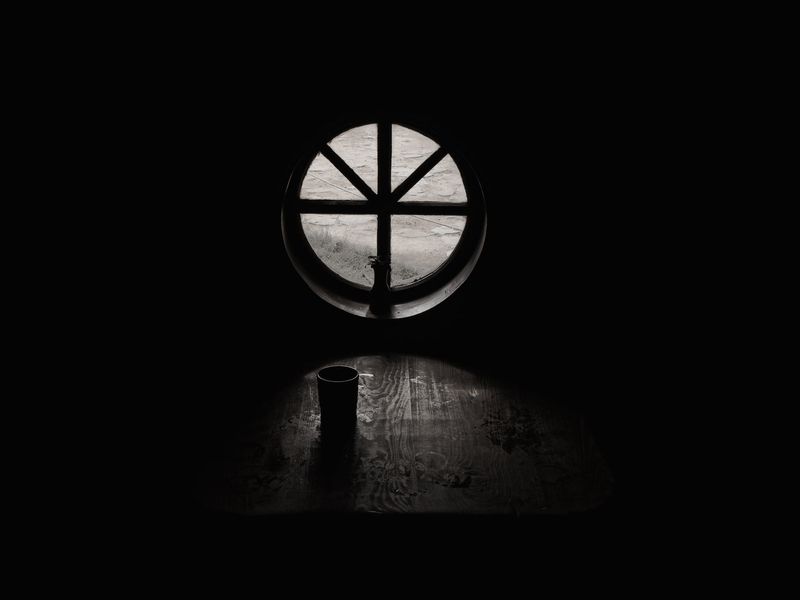

Cette monomanie à combler le vide avec de la merde comme toutes ces personnes qui parlent pour ne rien dire parce qu’elles ne supportent pas le silence. On peut être taciturne mais ça dépend avec qui. Il faut être en totale harmonie avec l’autre pour se comprendre sans prononcer le moindre mot. Le silence est souvent pris comme du mépris alors qu’au contraire c’est un ami qui ne trahit jamais.

Le silence me fait flipper mais pas pour les mêmes raisons. Ce que j’aime, c’est le bordel des cafés, juste pour avoir une présence à mes côtés. La main d’un ami imaginaire sur mon épaule. L’impression d’être seul mais à plusieurs. La cacophonie me berce et m’apaise.

Après avoir enlevé ma blouse imprégnée de Melfor à cause d’un stagiaire maladroit, je rejoins mon appartement de la rue du Jeu-des-Enfants. Vivre seul c’est une chose, mais se sentir seul en est une autre. Je ne sais pas gérer ce corps mal proportionné. Pourquoi Dieu n’a t-il pas créé des poches dans mes bourrelets de façon à y ranger une paire de mains superflues ? Je tourne en rond comme un lion en cage, passant du canapé à la fenêtre puis du lit au canapé. André Breton disait que l’attente est magnifique. C’est bien la première fois qu’un alsacien est en désaccord avec un Breton. Quand on n’attend rien de particulier, c’est un calvaire de regarder passer la vie et de compter les minutes jusqu’au lever du soleil.

Le café coule paisiblement dans la cuisine. Ma tasse « Meilleur collègue du monde » déborde presque d’un liquide noirâtre.

La feuille OCB entre mes mains qui tremblent. Le tabac se pose comme une plume sur le bout d’un nez trop grand. L’arabica est brûlant mais c’est comme ça que je l’aime. Au bistrot, je ne comprendrai jamais pourquoi les gens commandent un expresso et le laisse refroidir durant plusieurs minutes. En Italie, le commun des mortels termine avec une balle dans la nuque pour moins que ça. Le café doit caresser la gorge de baisers ardents lorsqu’il glisse vers l’estomac. C’est douloureux et bon à la fois. De la lave dans le siphon. Un dragon colombien crachant une boule de feu de l’intérieur. Un serpent venimeux, glissant centimètre par centimètre et laissant un arrière-goût amer dans la bouche. Une fellation de la vie. C’est une hérésie d’accompagner ce précieux nectar d’un biscuit au spéculoos ou d’une amande chocolatée.

Ce genre d’énergumène mérite la décapitation pour crime contre l’humanité.

Comme Alain Delon, le café se suffit à lui-même. Le verre d’eau, c’est pour se donner un genre et aussi pour ne pas trop puer de la gueule, c’est vrai.

17h55. Encore cinq minutes et je dévalerai les marches de mon immeuble deux par deux pour aller retrouver un amour passionnel et destructeur. Celui du comptoir. Des verres de blanc, de rouge, de bière. Un artiste peintre diluant les couleurs dans son bide gonflé comme une montgolfière. L’aquarelle de mon existence, moi qui dessine avec la dextérité d’un enfant de cinq ans. Une grande partie de ma paie glisse sur cette desserte usée en ébène. Mes coudes gravés dans le bois malmené. Une odeur particulière que tous les piliers de bar connaissent. La sueur. Le vinaigre qui a tourné. Le tabac froid. La pisse de chat parfois. C’est un orphelinat pour paumés . Une bouteille en guise de procréateurs. À quoi sert tout ça ? À rien. À supporter un peu mieux la vie et à ne pas finir pendu au bout d’une ficelle dans son grenier.

Avec le temps, je n’ai plus besoin de cacahuètes, de saucissons ou d’olives pour accompagner ma biture.Je me nourris de mes angoisses.

Le serveur me salue comme un frère mais ne connaît pas mon blase. Drôle de famille. Je reste là, avachi sur un tabouret trop petit jusqu’à ce qu’une connaissance me rejoigne.

Dubliners – Molly Malone – Berthom – Grognon – Nelson. Je suis une star inconnue que vous croisez et jugez comme un paria.Clochard maudit – Pestiféré – Abominable bouc sur deux pattes – Troubadour – Homme frigorifié cherchant un peu de chaleur humaine dans un tombeau fermé.

Avec le temps, j’ai de moins en moins de connaissances ou alors de plus en plus jeunes.

Les autres, ceux de mon âge, font leurs vies.

Mariage – Bébé – Pavillon au Neudorf – Smoothie- Xanax – Gingembre – Netflix – Quinoa – Dieu – Sans gluten – Instagram – Body fitness.

Chacun sa bouée de sauvetage. Je n’ai jamais appris à nager.

Le téléphone sonne de moins en moins souvent et un jour il ne sonne plus. Ils en ont assez de me ramasser ivre mort sur un trottoir ou de venir me chercher chez les flics après une nuit en cellule de dégrisement. Quand j’ai trop picolé, je fais de la merde. J’insulte mes potes. Je casse des assiettes. Je drague avec la finesse d’Harvey Weinstein. Je finis par m’endormir sur une chaise au milieu de tout le monde, au milieu de nulle part. A mon réveil, le patron termine de passer la serpillière sur le carrelage collant de son établissement et me propose d’appeler un taxi.

« Tu ne peux pas partir dans cet état. Ça craint. »

Je refuse, comme à chaque fois.

Je rentre chez moi comme je peux, en titubant, rasant les murs comme un rat honteux. Hors de question de prendre mon vélo, au risque de m’éclater le crâne sur le bitume. Hors de question de prendre ma voiture, je n’ai plus de permis. Le trajet est interminable. Je ne vomis plus depuis longtemps, mais ce soir, je gerbe contre la vitrine de la FNAC. Un jet acide et puissant. C’est les soldes dans ma panse. J’y laisse une partie de mon âme et de mon foie. Le diable rigole dans mon dos. L’habitude. Sport-étude ivresse. Mon organisme est entraîné à ce type de traitement. Les clés tombent plusieurs fois avant que j’arrive à ouvrir la porte de mon appartement et que je me jette tout habillé sur le lit.

Lorsque les premiers rayons de soleil viennent me réveiller, je chiale comme un gosse, seul sous une couette Ikea étouffante. J’hurle dans mon coussin, les yeux gonflés, au bord de l’explosion. Mon haleine est encore chargée de la veille. J’ai froid. J’ai peur. J’aimerais me coller à quelqu’un. N’importe qui. Sentir sa chaleur. Sa peau. Reprendre mon souffle et donner du sens à ma vie. Je me parle à moi-même, la tête frappant le mur comme un métronome. Je me tire les cheveux, me pince, me mords l’intérieur des lèvres jusqu’au sang.Ma mère me manque.Bienvenue dans l’enfer du matin.

Ça, les marchands de débauche ne l’indiquent pas sur leurs bouteilles. Un pictogramme barré d’une femme enceinte, un verre à la main. A consommer avec modération. Rien sur les fabulations, pertes de mémoire, dépressions ou sur les insomnies à se sentir disparaître dans le sable mouvant d’un matelas Dunlopillo.

« C’est ça le problème avec la gnôle, songeai-je en me servant un verre. S’il se passe un truc moche, on boit pour essayer d’oublier; s’il se passe un truc chouette, on boit pour le fêter, et s’il ne se passe rien, on boit pour qu’il se passe quelque chose. » Charles Bukowski.

Il est 14h30. Encore quelques heures et je dévalerai les marches de mon immeuble deux par deux pour aller retrouver un amour passionnel et destructeur. Au moins, j’ai la certitude qu’il se passera quelque chose.