Une rencontre comme on n’en fait pas tous les jours. Petit bout de femme dynamique, Safia Zoë est de ces personnes avec qui on se connecte facilement. Derrière son sourire, des doutes, des interrogations mais surtout, un parcours déjà fou et un regard bienveillant sur le monde. Une photographe au grand cœur à découvrir.

Partie pour une interview d’une trentaine de minutes avec des questions écrites noir sur blanc comme à l’habitude, le magnéto posé entre nos deux cafés, rien ne s’est passé comme prévu. Après quelques échanges timides, les langues se sont déliées, et le magnéto s’est emballé. Presque 3h plus tard, je repartais avec la certitude d’avoir rencontré une belle âme, cachée derrière l’objectif de son appareil photo.

« Américaine par défaut »

Mais d’où vient-elle ? Quelques indices sur son site m’ayant mis la puce à l’oreille, c’est surtout son accent qui la titilla le plus, mon oreille : malgré un français parfait, il y a dans sa voix un petit son d’ailleurs, qu’on retrouve dans ses photos. Ma première question : d’où vient-elle ? Je la posais en toute innocence, pour briser la glace et commencer par le commencement. Je ne m’attendais pas à ouvrir un si gros chapitre.

Il faut remonter à ses parents. Tous deux Algériens, ils n’ont pourtant pas eu le même parcours. L’une est partie dès ses 3 ans pour grandir en banlieue parisienne, quand l’autre a passé toute son enfance dans son pays natal, jusqu’à ce que des études le mènent à Strasbourg, après l’indépendance d’Algérie. Et là, tu te dis, banco : ils se sont rencontrés ici et elle est née en Alsace. Ce serait évidemment trop simple. Non, Safia Zoë est née à New York City. Manhattan, précisément. Son père ayant immigré aux États-Unis peu de temps après ses études non achevées après avoir un peu bourlingué de-ci, de-là. Revenu en France pour un voyage auprès d’amis, il rencontre la mère de Safia qui finit par le suivre. Un frère, une sœur nés en métropole, et restés vivre aux States auxquels ils se sont bien acclimatés, elle, l’enfant du pays du rêve américain, se définit comme « Américaine par défaut », et n’a eu de cesse de le quitter et rêver d’un autre qu’elle n’avait connu qu’à travers les récits de sa mère, qui a toujours souhaité y repartir : la France. Bercée par du français, à la maison, anglais dehors, Safia a un doux accent qui fait voyager et un goût pour l’ailleurs transmis par ses parents.

A 17 ans, elle quitte une première fois son pays, après avoir fui au plus vite le cliché de lycée américain, en suivant la summer school pour être diplômée avant l’heure. Un baluchon, son appareil sous le bras, et la voilà à Barcelone, dans une famille d’accueil pour un an. Pour mettre à l’épreuve son espagnol. Ça parle catalan, non castillan. Pas de bol. Elle en retient toutefois un souvenir fou d’acclimatation rapide. En 3-4 mois, elle se rend compte que l’important, ce n’est pas de parler parfaitement la langue de l’autre, mais d’être comprise.

Une première expérience d’immigration qui rythmera son travail, et ses projets photographiques.

Visa pour la France !

Retournée aux États-Unis pour les études, après sa pause catalane, elle débarque dans une université de l’état de New York. A l’été 2013, diplômée d’une licence photo, elle travaille encore un temps sur le campus pour faire des photos d’architecture des nouveaux bâtiments. Mais la suite n’est pas encore écrite et elle retourne chez ses parents avec aucun plan pour la rentrée. Mais parce que la vie est faite de jolis hasards, la venue d’un orchestre franco-algérien – éclaté pendant la guerre d’indépendance d’Algérie, reconstitué depuis peu et à l’époque, en tournée aux States – à Manhattan, est le point de départ d’une nouvelle aventure à laquelle elle ne s’attendait pas.

A la fin de ce concert, encouragée par ses parents, elle profite de la séance d’autographes pour aller voir la manager et lui demander timidement si elle pouvait photographier les musiciens. La manager lui demande alors si elle sait faire de la vidéo (« un peu ») afin de remplacer la vidéaste initialement prévue. Au programme ? Une journée test à Washington DC : « et si à la fin, c’est nul, tu rentres, sinon, tu restes et départ pour la Californie ». La Californie, ça paraissait déjà être un bon plan pour s’occuper quelques temps. Caméra sur l’épaule, une journée à interviewer les musiciens, ça le fait, et au final, elle finit même par se faire embarquer pour la suite des aventures du groupe, à Paris.

Strasbourg, mon amour

Paris, la France, lui volent son cœur : c’est décidé, elle ne retournera pas aux States, et commence, à la capitale, une licence 3 de photo, après s’être retrouvée assistante de prod’ pour une photographe. Mais son père, de passage en France, l’emmène à Strasbourg, lui qui y était venu au même âge. Et là, coup de cœur. La belle ville qu’il lui avait narrée petite, s’est encore embellie depuis. Pour Safia, après une jeunesse dans la Grande Pomme (Manhattan, le Queens et Long Island), Strasbourg apparaît comme un petit village charmant et chaleureux où tout le monde se déplace à vélo. Il lui rappelle ses études à la campagne, dans son village de New Paltz, dans l’état de New York, pas loin des célèbres terres de Woodstock, dans une région… « similaire aux Vosges »,dit-elle. Elle pose alors ses valises et se lance dans un Master en Multimédia, pour se diversifier.

Curieuse de tester d’autres médias, elle atterrit pendant ses études, à Radio En Construction, en tant que bénévole, où elle pose sa voix, au lieu de filer faire un stage à Paris dans le UX Design (User Experience), qui aurait pu l’engager par la suite. Encore une fois, Safia préfère suivre son instinct. Riche des interviews et rencontres qu’elle a fait via ce média, elle ne regrette pas son choix.

Le déclic

Et la photo, alors ? C’est venu quand ?

Souvent fourrée dans la chambre noire du lycée, puis celle de la fac, à seulement 30 ans, elle témoigne déjà de plus de 15 ans d’expérience dans la photo. Tradition familiale puisque héritée de ses parents qui y avaient également touché un peu, plus jeunes. Et c’est en suivant une de ses amies qui s’échappait du réfectoire à la sauce US pour manger dans la salle d’art et la chambre noire qu’elle découvre le processus de développement d’une photo. Safia le décrit comme « magnifique, magique » : partir d’un négatif, de processus chimiques, « tu rends ce truc immatériel en objet ». Elle en ressort définitivement conquise.

Depuis, comme un négatif dans son bac, elle baigne dans la photo. Bien qu’elle ne dégaine pas constamment son appareil et ses objectifs, elle voit le monde à travers le filtre de son œil de photographe.

Côté technique, après des premiers pas avec l’argentique, elle passe au numérique vers 20 ans, et jongle quelques temps avec les deux, au point parfois de les mélanger : tirage en argentique puis scanner pour faire de la retouche sur Photoshop.

Mais depuis 5-6 ans, elle a signé un virage quasi total au numérique, à l’exception de son Pola, récent, planqué dans son sac, accompagné d’une petite boîte métallique où elle range ses nombreux clichés. Elle y voit un nouveau médium, avec un résultat immédiat, des contraintes techniques différentes, bref : un nouvel apprentissage. Elle ouvre sa boîte à trésors : on y trouve des clichés de Colmar, de Strasbourg, de ses proches, des barbeucs avec des réfugiés syriens rencontrés au Refugee Food Festival (qu’on t’a déjà présenté), ou encore des vues d’Algérie où son père a fini par se réinstaller après la disparition de sa femme…

Des petits bouts de vie, sur papier glacé, jamais très loin d’elle.

Une photographie tournée vers le monde

Entre deux photos de bouffe qu’elle aime immortaliser, Safia clique, et claque surtout des portraits magnifiques. Que ce soit une vieille dame à Montmartre, qu’elle a suivie, ou un regard capté dans la rue, un enfant qui joue, un musicien en plein concert, Safia a l’œil pour capturer des beautés de rue. Comment elle les choisit ? Bien qu’elle ait encore du mal à accoster les passants, dans la rue, car un poil timide, quand elle est touchée, elle demande. « Au pire ils diront non ».

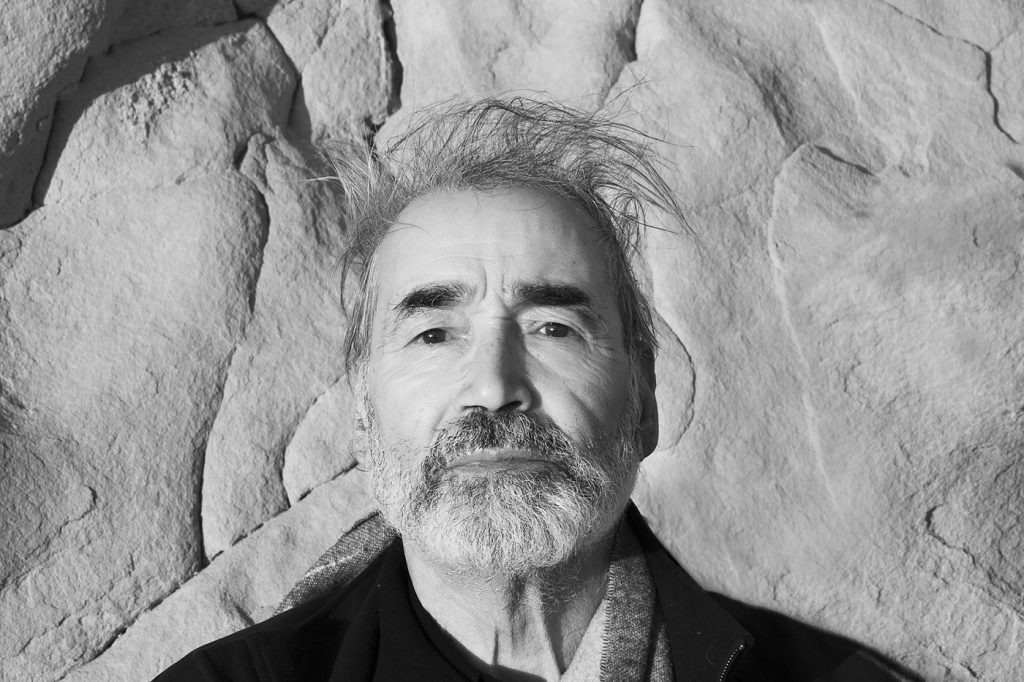

Elle cite Diane Arbus – une des plus célèbres portraitistes de rue – qui voyait la photo comme « naughty », puisque relevant de l’intime. On entre, en effet, le temps d’une photo, dans l’intimité de l’autre. On capte un bout de lui pour le garder avec soi. Mais les gens se révèlent plutôt ouverts en général. Et ses proches restent ses meilleurs sujets. Principalement son père, qu’elle adore photographier. Je lui demande si elle réussit facilement à saisir l’unicité, l’authenticité de la personne en face. Safia m’explique que ça change beaucoup, une fois que t’es observé. Beaucoup de photographes attendent longtemps pour choper le bon moment. Et « parfois ils mettent en place un personnage qui n’est pas eux ». Mais c’est le jeu. Et elle admire l’innocence des enfants, comme celle de ses petits cousins, inconscients et insouciants de l’image qu’ils renvoient quand elle les capture.

Et puis, le travail de Safia, c’est aussi le voyage, les paysages. On y retrouve des clichés des Etats-Unis, de l’Alsace, mais aussi d’Inde.

En octobre 2018, elle suit à Jaipur, Pamela Singh (connue également sous Pamella Bordes), photographe indienne dont elle a été à plusieurs reprises l’assistante sur New York. Après 5 ans sans nouvelles et un « Safia où es-tu dans le monde ? » de la photographe, elle se retrouve à suivre en Inde l’ex-compagne du célèbre Steve McCurry. McCurry (connu entre autres pour son « Afghane aux yeux verts »), qu’elle a eu l’opportunité de rencontrer et dont elle admire encore aujourd’hui le travail. A bien y regarder, on peut d’ailleurs voir quelques similitudes. Un même goût de l’œil perçant, du portrait qui t’attrape le regard. Elle m’avoue qu’elle a été très inspirée par son travail en Asie quand elle est elle-même partie en Inde.

Mais là où Steve McCurry pèche et où Safia Zoë excelle, c’est dans le respect de son modèle, et la bienveillance avec laquelle elle regarde ses pairs. Elle retient de Jaipur, la ville rose (« couleur de la bienveillance et de l’hospitalité »), un sentiment de décalage entre la vie qu’elle y mène pendant un mois dans les traces de Pamela Singh et de son entourage (visites de grands palais, de restaurants chics) et la pauvreté ambiante. Des gens qui dorment sur les trottoirs, la misère, les castes. Elle y voit le pays en développement face aux privilèges de la grande bourgeoisie. Un patchwork humain.

Elle oppose son expérience indienne à celle en Algérie, sur la terre de ses parents, qu’elle qualifie de plus authentique, puisqu’au plus près de ses habitants.

Grâce aux voyages, Safia a compris le pouvoir international de la photographie. Et réciproquement, c’est elle qui lui permet aussi de s’ouvrir sur le monde et de s’interroger sur l’autre.

What’s « home » ?

Une expat ‘ américaine, fille d’immigrés algériens, qui vit en Alsace et qui a la bougeotte ? Évidemment qu’il n’est pas surprenant de trouver dans son book un projet nommé « Des hommes et des lieux ». Je lui demande si elle a un endroit où elle se sent plus « chez elle », d’ailleurs : « pour moi, [qui] ne me sens ni attachée aux Etats-Unis, ni à la France, ni à l’Algérie, la notion de « home » n’est pas éphémère mais temporaire ». Sa série, comme elle, s’interroge sur « qu’est-ce qui constitue son chez-soi ? Est-ce que ce sont nos racines, notre enfance, ou un sentiment d’appartenance ? Qu’est-ce qui constitue le sentiment d’identité ? ». Cette thématique se retrouve jusqu’à son sujet de mémoire : un projet d’appli tournée vers l’autre.

A l’époque, en pleine galère avec son sujet de mémoire (toi-même, tu sais), elle change 3 fois d’idée. Mais toujours intéressée par les sujets de l’immigration, c’est le scandale humanitaire autour de l’Aquarius que la France refuse d’accueillir qui l’a fait s’interroger. Elle réfléchit aux privilèges que nous avons en France, et son propre statut d’expatriée. Partie de son histoire d’immigration voulue, avec une maîtrise de la langue avant même de débarquer ici, de la famille pour l’accueillir (des oncles et tantes en région parisienne), de son pays et de sa ville d’origine qui attisent la curiosité (alors que pour elle, « c’est whatever »), elle se rend compte de la chance qu’elle a eu dans sa propre immigration. Alors que pour d’autres, ce sont des raisons contre leur volonté : politiques, économiques, etc. « Ils n’ont pas tout ça et je voulais faire un petit truc pour les aider ».

Son mémoire axé sur « le militantisme à l’air du numérique », elle développe alors l’idée d’une appli, comme dans le couchsurfing, où tu rentres en contact avec des réfugiés pour leur proposer une aide administrative, faire des traductions, donner des conseils juridiques, pour les accueillir… Une aide citoyenne. Pour aller vers l’autre. Avec une partie portrait pour raconter l’histoire de la personne, son chemin de vie et créer des matchs entre les utilisateurs (Tinder mais en mieux, quoi). Encore une fois, on reconnaît son attrait à tirer le portrait des autres et à partager des histoires. Elle s’investit en parallèle dans le Refugee Food Festival et y fait de belles rencontres, qu’elle immortalise et qui la touchent au point de penser à mille autres projets.

La tête pleine d’objectifs

Et la suite, alors ? Trouver du boulot dans un studio photo ou dans la comm’ (à bon entendeur), déjà. Mais elle veut aussi continuer à « se diversifier, aller davantage dans les projets de photos de bouffe, de vidéos ». Développer son appli à destination des réfugiés. Un projet autour de Strasbourg, ses environs, en Pola. Des portraits de personnages atypiques… Affaire à suivre, donc.

Il y aurait encore tant à raconter de Safia, de cette rencontre. Tant à dire encore sur le monde, sur le partage, le voyage, l’avenir, les projets de vie. Mais pour conclure, je te conseille de suivre de près ses aventures et te dirais que Safia, c’est surtout une photographe au cœur sur la main avec le doigt sur le déclencheur.

Crédits photo : Safia Zoë

>>Fanny SORIANO<<