À côté du Mont Sainte-Odile, le lieu-dit Klingenthal situé à 30 minutes de Strasbourg, camoufle un témoin vivant du passé industriel de l’Alsace : la Maison de la manufacture d’armes blanches. De 1730 à 1962, ce village a vécu au rythme des nombreux/ses artisan(e)s de la Manufacture, d’abord employé(e)s pour armer les troupes du roi de France puis à des fins commerciales. Aujourd’hui, les dernières traces de cette période sont entreposées dans ce musée, retraçant l’épopée des lieux.

Klingenthal, littéralement « la vallée des lames » en alsacien et allemand, doit son existence au roi Louis XV qui, en 1729, estime que le Royaume de France ne doit plus dépendre de l’étranger pour fournir à ses troupes des armes de qualité. Car, jusqu’au XVIIIe siècle, la qualité des lames proposées par les forgerons locaux varie énormément de l’une à l’autre. Celles d’une meilleure qualité sont importées depuis la Manufacture de Solingen, dans le Duché de Berg en Allemagne.

Dès lors, le roi charge Jean-Henri d’Anthès, spécialiste incontesté en métallurgie, de trouver un site en Alsace pour y établir la première Manufacture royale d’armes blanches de France. Son choix se porte sur la vallée de l’Ehn, entourée de bois, de grès, et d’une rivière : des éléments essentiels pour la fabrication d’une arme blanche, malgré des terres inhospitalières et quasi désertes.

En tout, 10 spécialistes sont alors recrutés de la Manufacture de Solingen pour devenir les premiers ouvriers de la Manufacture royale d’armes blanches d’Alsace. Un lieu créé officiellement par les Lettres patentes signées par Louis XV, le 15 juillet 1730.

En un an, leur nombre passe à 25 employés, tous originaires de Solingen. Ils établissent progressivement le village-manufacture auquel ils donnent le nom de Klingenthal, grâce aux différents ateliers construits le long de la rivière de l’Ehn.

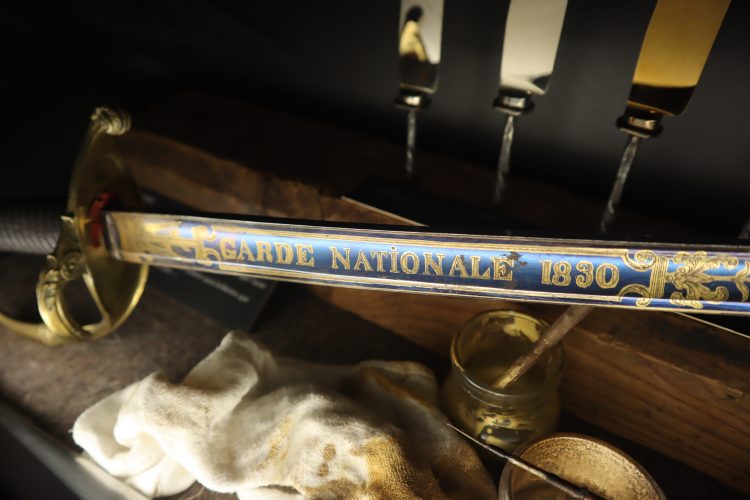

Au fur et à mesure des années, Klingenthal prospère et attire de nombreux/ses travailleurs/ses. Mais l’apogée de la Manufacture est enregistrée pendant le Premier Empire de Napoléon (1804-1814), où elle emploie alors jusqu’à 679 artisan(e)s et produit ses plus belles armes blanches.

Après la prospérité, la chute

Malgré un siècle d’existence et de ténacité, la chute de la Manufacture arrive en même temps que celle de l’Empire. Les guerres napoléoniennes (grandes consommatrices d’armes) étant désormais terminées, la demande diminue drastiquement. De plus, la création en 1819 d’une seconde Manufacture en France à Châtellerault, crée une sérieuse concurrence. Plusieurs ouvriers de Klingenthal sont alors appelés à rejoindre cette nouvelle manufacture.

En 1830, la décision est prise de fermer la Manufacture de Klingenthal, et celle-ci devient effective en 1836. De nombreuses familles quittent donc le village pour celui de Châtellerault, laissant derrière elles un hameau en proie à la misère et au chômage.

Julien Couleaux et son frère, entrepreneurs de la Manufacture depuis le début du XIXe siècle, rachètent les bâtiments et ateliers de la Manufacture lors d’enchères en 1838, transformant ainsi l’établissement en une entreprise privée.

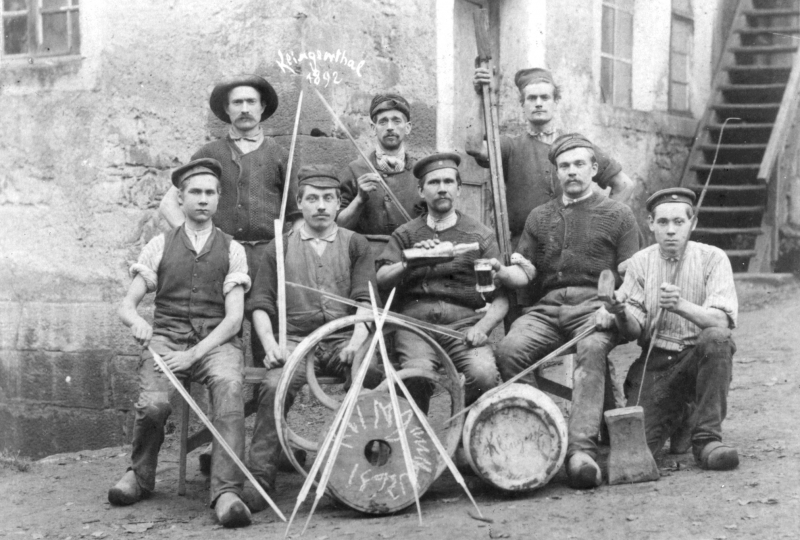

Aux alentours de 1840, Charles Louis Coulaux, fils de Julien, introduit la production de faux et de faucilles, marquant les prémices d’une nouvelle période de prospérité pour Klingenthal. Cependant, malgré cette diversification, le progrès industriel et la vétusté des installations amènent malgré tout à la fermeture du dernier atelier de platinage de faux en 1962.

Un musée, une histoire, un partage

Bien que la dernière activité de la Manufacture prit fin il y a plus de 60 ans, Klingenthal demeure aujourd’hui une commune attractive, tant par son histoire que par sa proximité avec le Mont Sainte-Odile.

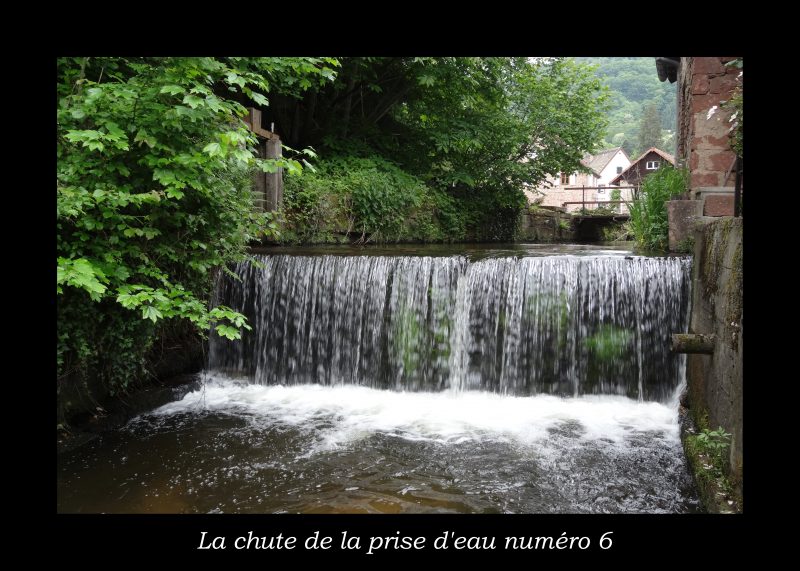

En se promenant à travers le lieu-dit, on peut apercevoir les vestiges de cette époque révolue. Les anciens ateliers, désormais réaménagés en habitations, arborent des plaques commémoratives en souvenir d’antan. De nombreuses meules d’aiguisage, des canaux et prises d’eau jalonnent encore le paysage, comme si la Manufacture n’avait jamais cessé d’exister.

D’abord établie en 1995 dans l’une des salles de classe de l’école du village, la Maison de la manufacture d’armes blanches de Klingenthal dispose dorénavant de l’entièreté du bâtiment.

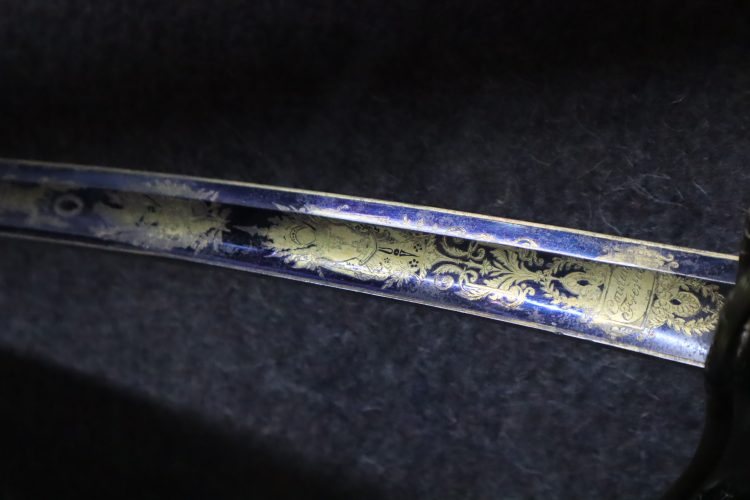

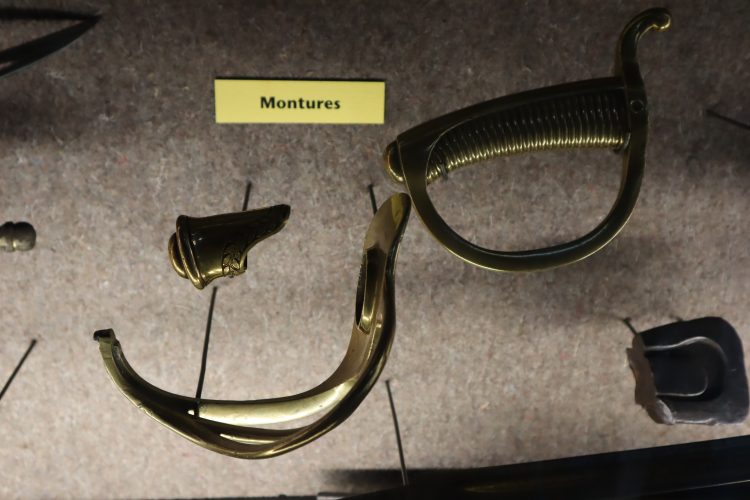

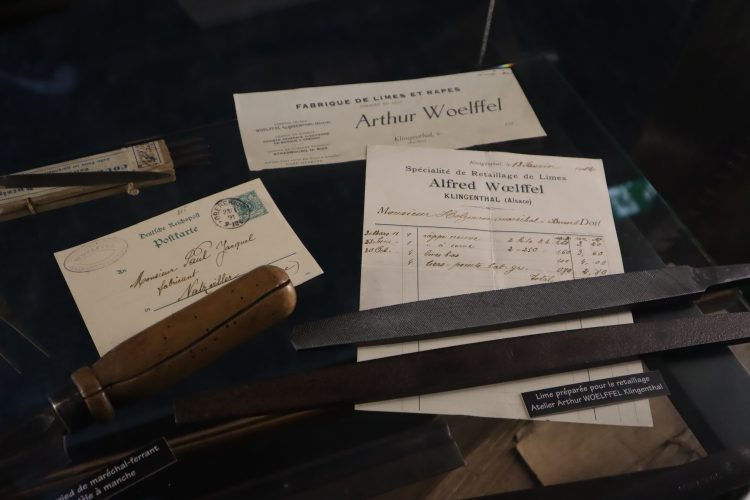

Le musée retrace ainsi l’histoire de la manufacture et du village, et expose les techniques de fabrication des armes blanches et les métiers nécessaires à leur création. En effet, une dizaine de professions différentes pouvaient intervenir dans la fabrication d’une arme blanche, depuis le raffinage de l’acier jusqu’à la confection du fourreau.

Chaque premier dimanche du mois, de mars à décembre, la forge est allumée pour une démonstration transportant les visiteurs/ses dans le passé en leur faisant découvrir les techniques des anciens ouvriers de la « vallée des lames ».

Il est également possible de suivre des stages de restauration d’armes blanches, prisés des amateurs/rices, permettant de s’initier au nettoyage et à la restauration de lames (comptez 60€ pour deux stages par an, sur inscription).

Vous l’avez compris, la Maison de la manufacture d’armes blanches de Klingenthal est bien plus qu’un simple musée : c’est un lieu de mémoire et de transmission. Les visiteurs/ses plongent au cœur d’une aventure humaine et technique fascinante, symbole de l’excellence de l’artisanat alsacien, laissant ensuite des souvenirs impérissables dans la mémoire de chacun(e).

Établissement

Maison de la manufacture d’armes blanches

Quoi ?

Muséeoù ?

2 rue de l’École, à Boersch (Klingenthal)Plus d'infos ?

Tél : 03.88.95.95.28

Très bel article, je l’ai lu et je l’ai trouvé fort utile. Cela me motive pour visiter le musée

Merci pour cet article qui fait une bonne publicité à notre musée. toutefois, quelle idée saugrenue d’appliquer l’écriture inclusive pour une période ancienne où les femmes n’étaient nullement concernées par le travail dans les ateliers de fabrication d’armes blanches. Ni artisanes, ni ouvrières à la manufacture royale d’armes blanches au XVIIIe siècle, n’en déplaise aux féministes du XXIe siècle.

Elisabeth Gressier, membre fondateur de l’ASK et bénévole à la Maison de la Manufacture

Bonjour Madame Gressier et merci pour ce commentaire !

Ce n’est pas la journaliste qui écrit l’article qui gère l’écriture inclusive mais moi-même. Dans l’article il n’y a pas l’écriture inclusive quand nous parlons des ouvriers, sauf dans 2 cas : dans le chapô (l’introduction de l’article) car nous parlons de l’ensemble des employé(e)s passé(e)s par ce lieu + quand l’article évoque « 679 artisan(e)s ». Pourquoi ? Car il m’était impossible de savoir à 100% que sur 679 artisans, il n’y avait aucune femme. Surtout que le lieu a fermé en 1962, ce n’était donc pas complètement impossible.

Bien évidemment, si vous pouvez me confirmer qu’aucune femme a travaillé dans ce lieu, je supprime l’écriture inclusive. Ce n’est pas une question de “féministes du XXIe siècle”, mais dans la grande majorité des articles l’écriture inclusive permet de ne pas enlever de l’histoire les femmes.

Bonne journée, Anthony Jilli

Journaliste pour Pokaa

Merci pour ces précisions. Durant toute la période “Manufacture d’armes blanches gouvernementale” de 1730 à 1836, aucune femme ne travaillait dans les ateliers. Vers la fin de la période privée Coulaux (après 1920-25) il est vrai que quelques femmes ont travaillé dans les bureaux et dans les ateliers de mise en caisse des faux et faucilles. Si la forme inclusive peut leur rendre hommage, soit, merci pour elles.

Elisabeth Gressier

Avec plaisir, je sais que l’écriture inclusive peut faire bizarre au début, mais oui en effet l’objectif est juste de ne pas les invisibiliser dans l’histoire 😉 Anthony Jilli, journaliste pour Pokaa