Vous la fréquentez régulièrement, mais la connaissez-vous vraiment ? Investie en 1895 après que l’intégralité des collections strasbourgeoises stockées au Temple-Neuf ait été réduite en cendres lors de la guerre francoprussienne, la Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) a depuis survécu à pire. Notamment au pillage de centaines de milliers de volumes par les troupes d’occupation allemande – jusqu’à rencontrer ce qu’on s’imagine être le nouvel ennemi du livre, la numérisation… En coulisses dans un grand atelier surplombant le Théâtre national de Strasbourg, ils sont quatre restaurateurs à œuvrer quotidiennement pour que le savoir stocké ici traverse le temps, contre vents et marées ou plutôt, contre poussière et humidité. Rencontre avec les petites mains qui sauvent les grands ouvrages de la BNU.

À maison prestigieuse, cadre exceptionnel

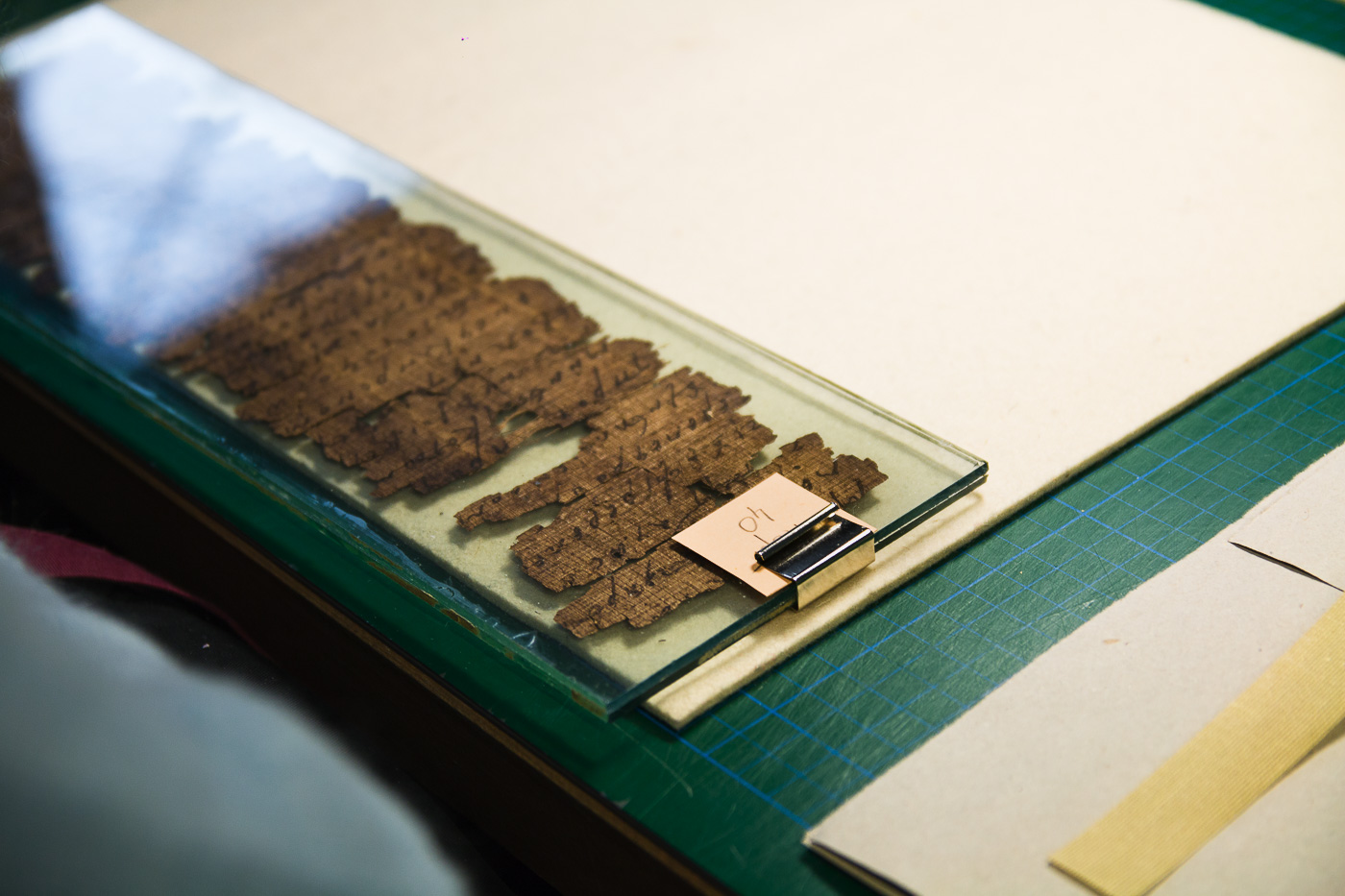

Ils sont trois ce jour-là, dans l’atelier de conservation-restauration qu’on découvre passé un dédale de longs couloirs colorés, entrecoupés de lourdes portes coupe-feu. De part et d’autre d’une même table de travail, et tandis qu’un poste de radio s’attache à rattacher au monde extérieur ce lieu hors du temps, deux restauratrices restaurent. L’une des papyri (dont la BNU abrite la deuxième collection française), calés entre deux plaques de verre, l’autre des tampons auxquels elle crée un écrin sûr sur-mesure. Pour nous guider le taulier du lieu, depuis cinq ans Thierry Aubry est responsable de l’atelier, atelier qu’il a d’ailleurs contribué à monter avec ses collègues Anne Groscolas et Caroline Goerst en 2014, à la réouverture de la bibliothèque. “Peu d’ateliers en province sont aussi bien équipés que celui-là. On n’avait pas un budget énorme pour acquérir tout ça, mais on a pu avoir à peu près tout ce qu’on voulait. On est en mesure de prendre en charge n’importe quel objet de par ce matériel, et nos compétences.”

Auparavant expert en restauration à la prestigieuse Bibliothèque nationale de France, le responsable se réjouit d’un poste qui l’a ramené “derrière l’établi”, dans un atelier “au cœur de l’institution” – une inclusion suffisamment rare pour être soulignée. “La BNU est à la fois suffisamment grande pour qu’on ait une force de frappe importante et suffisamment petite pour qu’on ait une possibilité d’agir simple et efficace. Il y a une facilité d’échange avec les services très appréciable, on peut utiliser tout le panel de notre métier avec une facilité de mise en oeuvre très agréable. On est épargnés de dérives hiérarchiques vraiment idiotes dans beaucoup d’endroits, où l’on peut interdire l’accès aux collections aux restaurateurs…” Ou bien, des endroits où il n’y a pas d’atelier du tout. Car toutes les institutions françaises du livre n’ont pas leur atelier de conservation-restauration, “une volonté propre à chaque établissement” liée, comme ailleurs (comme toujours), à une histoire de budget.

Un métier récent et déjà ubérisé

Une histoire de budget, qui s’explique aussi par une histoire de récence : alors qu’on trouve des traces du métier de conservateur sous l’Ancien Régime (désignant les deux siècles qui précèdent la Révolution française), la formation de restaurateur n’a elle qu’une trentaine d’années. Un temps relativement court pour installer un métier, dans des institutions que le Ministère de la culture n’encourage pas à créer des postes permanents. “Les établissements préfèrent faire appel à des restaurateurs indépendants, de façon ponctuelle. C’est un crève-cœur, car il faut prendre en charge la conservation physique des œuvres et tous n’y sont pas formés. La position de l’État, c’est qu’on n’en a pas besoin, alors le patrimoine reste en jachère, personne ne s’en occupe ou mal, car la priorité va à la communication.” À la BNU, quatre expositions mobilisent l’atelier chaque année. En dehors, ses quatre restaurateurs s’attachent à entretenir les soixante kilomètres linéaires de livres de la maison.

Beaucoup de conservateurs et peu d’autres professions mobilisées autour du patrimoine, tel est le constat du responsable d’atelier sur la situation du livre, et plus généralement des œuvres anciennes en France. Une situation que Thierry Aubry explique par un budget limité et une formation récente, mais aussi par un dédain tout français pour les travaux manuels. “Il y a aussi un problème dans notre pays : on dévalorise les métiers manuels. Or, le métier de restaurateur repose sur la capacité diagnostique, et ça ça met énormément de choses en lien. La physique, la chimie, l’histoire de l’art, l’archéologie et même la philosophie parce que c’est tout un questionnement sur la place du patrimoine et sur notre rôle en tant que transmetteur aussi.” Un métier exigeant qui nécessite cinq années d’études et des mises à jour constantes : “C’est une veille scientifique continue, la moindre avancée peut changer la façon dont on agit sur un matériau. C’est un travail moderne en fait. [sourire]”

La question de la numérisation : doit-on sauver l’objet livre ?

Sécurité au feu, gestion de la température et de l’humidité, contrôle de la poussière et des insectes, conditionnement protecteur et conservation curative, les quatre restaurateurs ne manquent pourtant pas de choses à faire dans les coulisses de la bibliothèque, qui compte une multitude d’espaces de stockage ; le responsable constate même qu’ils ne sont pas assez : “Personne n’a les ressources pour tout faire, dans tous les métiers. Comme ailleurs, la priorité est donnée à la communication, donc aux expositions et à la numérisation, ce qui nous laisse moins de temps pour les campagnes préventives quoiqu’on est assez contents de ce qu’on arrive à faire.”

Mais alors, si sa conservation est aussi exigeante, pourquoi garder l’objet livre à l’heure de la numérisation ? Là aussi, c’est une affaire d’argent. “La numérisation coûte très cher pour les risques qu’elle représente. C’est cher de préparer un livre à la numérisation, de stocker autant de données actualisées en permanence, et un serveur est moins compliqué à brûler qu’une bibliothèque entière.” Pour Thierry Aubry, la numérisation qui remplace l’objet serait ainsi une vue de l’esprit, tant une infime partie du patrimoine est numérisée à l’heure actuelle. Pour autant le responsable félicite un outil qui permet la préservation de certains livres, lorsque l’outil est bien utilisé : “Il y a eu les microfiches, les microfilms, les photos et enfin la numérisation, d’abord en 300 dpi puis en 600 dpi… Si bien qu’on a des objets qui ont déjà été manipulés quatre ou cinq fois. On est loin d’une dimension de sauvegarde. Bien exécutée, par contre, la numérisation permet de ne plus communiquer le livre, que les manipulations fragilisent.” Rien n’est jamais tout noir ou tout blanc, donc.

Et puis, il y a la magie… Le toucher du cuir, l’odeur du papier, le bruissement des pages dévorées par le lecteur dévoué à ce qu’il fait, à cet objet qui n’a nulle autre fonction que celle de s’échapper. “Est-ce qu’il faut sauver le livre… Est-ce qu’à contrario on peut prendre la décision de supprimer ce patrimoine, marqueur d’une époque, porteur d’un savoir ? Je ne dis pas qu’il faut tout garder, seulement ce qui est vraiment représentatif d’une période. Mais le livre, c’est une telle dose d’histoire, de voyage… D’imaginaire.” À la BNU, les quatre restaurateurs de l’atelier de restauration-conservation travaillent principalement sur des ouvrages de la région rhénane datés du 15e au 18e siècle. Tout le fond ancien ayant brûlé dans l’incendie de 1870, les manuscrits enluminés sont rares sur les établis. “Ça manque”, avoue le passionné. Et qui sait ce qui manquera demain.

Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg

6 place de la République

Pour visiter les coulisses (avant l’accès plus complet offert durant de la Nuit des musées et les Journées européennes du patrimoine), c’est ici.