Au fil des siècles, la place Kléber a eu le temps de changer du tout au tout. De place médiévale à parking géant, de la Maison rouge à la Tour du trésor en passant par le cauchemar architectural de la Fnac… l’apparence d’une place, ça se joue à pas grand-chose. Et bien figurez-vous que bien avant le grand sapin, les fontaines et le parking souterrain, la place Kléber avait… des puits. Quatre puits qui étaient répartis sur la plus grande place strasbourgeoise et qui ont aujourd’hui disparu. Pourquoi les disposer ici, pourquoi les avoir enlevés, et surtout, où sont-ils ? On vous dit tout.

Dans la vie, croiser un puits en ville n’est pas commun. Alors lorsqu’on en voit un, on a plutôt tendance à se dire « tiens, un puits ». Parce que bon, à l’heure des robinets, éviers et autres frigos américains dotés d’un bouton poussoir pour une eau parfaitement glacée… le puits, c’est un brin démodé.

Mais tel ne fut pas toujours le cas ! À Strasbourg, pendant longtemps, croiser un puits dans la rue était à peu près l’équivalent, pour nous autres Strasbourgeois(es) contemporains, de croiser un parcmètre. Les temps changent, le paysage urbain aussi. Et si ces structures alors totalement banales étaient finalement un marqueur oublié de l’histoire de la ville ?

Des siècles et des puits

Du Moyen Âge jusqu’à l’époque contemporaine, les puits strasbourgeois revêtent plusieurs utilités.

Il y a la première, la plus évidente : il faut bien boire. Non contents de vivre d’amour, les Strasbourgeois(es) ont aussi besoin d’eau fraiche. Alors étant donné qu’on s’y rend quotidiennement, le puits devient bien vite un lieu de socialisation primordial, sorte de PMU avant l’heure.

On tient là le cadre idéal pour bitcher entre ami(e)s ! Les Strasbourgeois(es) y rappliquent avec leurs plus beaux potins, débattent et même parfois se battent. Bref, ambiance plutôt folklo, c’est vivant et on y voit du monde : le puits s’impose comme un élément central de la cité d’antan.

![Vue_de_la_place_d’Armes_[…]Sandmann_Xavier_btv1b102156729_1](https://pokaa.fr/wp-content/uploads/2024/05/27/vue-de-la-place-darmes-sandmann-xavier-btv1b102156729-1-802x500.jpeg)

![Combat_nocturne_sur_la_place_[…]Schweitzer_Emile_btv1b10211051c_1](https://pokaa.fr/wp-content/uploads/2024/05/27/combat-nocturne-sur-la-place-schweitzer-emile-btv1b10211051c-1-800x656.jpeg)

Mais qui dit Moyen Âge implique également deux-trois pépins sur le plan sanitaire. Le puits ayant cette particularité de fournir une ressource destinée à être ingérée ET à voir défiler la moitié de la ville… c’est donc un vecteur connu et reconnu de propagation d’épidémies. Vous avez apprécié la covid ? Vous allez adorer la peste bubonique.

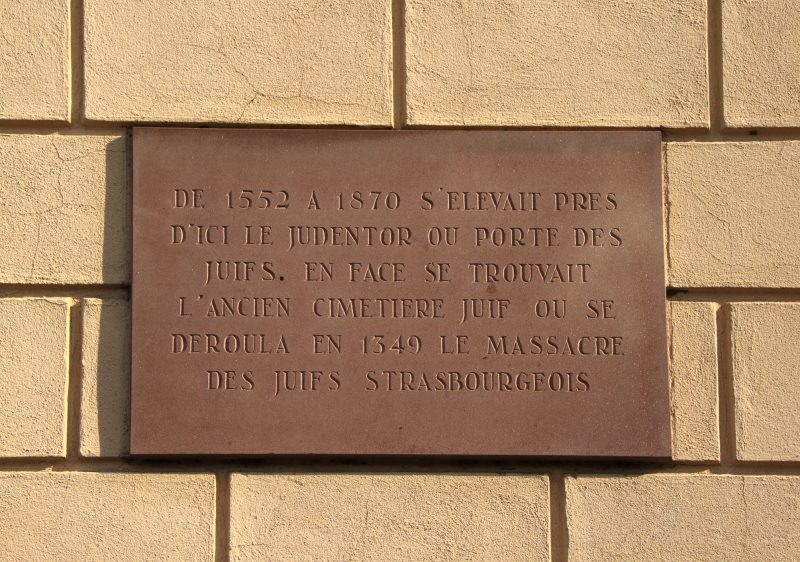

Un épisode incontournable lorsqu’on évoque les puits à Strasbourg se déroule pendant l’épidémie qui ravage l’Europe. Comme il faut bien mettre tout ça sur le dos de quelqu’un, les bourgeois(es) ont un bouc émissaire tout trouvé : les juifs. On les accuse rapidement d’empoisonner les puits. Si la rumeur semble loufoque, elle est alimentée par une haine ancienne et un intérêt direct, celui d’effacer les dettes des bourgeois(es) à l’égard de celles et ceux qui exercent souvent le rôle de prêteur/se (la pratique d’un autre métier leur est alors interdite).

Et cette parano, alimentée par une hostilité ancienne, se conclue par le pogrom de Strasbourg de 1349, durant lequel 2.000 Strasbourgeois(es) juifs/ves sont massacré(e)s.

Enfin, les puits jouent un rôle crucial dans la lutte contre les incendies. Il faut imaginer que jusqu’à la Grande-percée, Strasbourg est faite de rues étroites, les anciennes bâtisses sont collées les unes aux autres, il y a des coursives en veux-tu en voilà, des passages, passerelles et autres escaliers en bois.

Vous avez saisi l’idée : allumer un feu de cuisson au centre-ville de Strasbourg est, en termes de prudence, équivalent à jeter une clope au bord de l’autoroute du soleil en plein mois d’août. Sauf qu’à cette époque, les plaques à induction n’existent pas. Alors chaque nuit, la cathédrale se transforme en tour de guet.

Depuis la plateforme, les veilleurs/ses scrutent la ville et font sonner les cloches à la moindre fumée suspecte. Alors les habitant(e)s sautent de leur lit, s’élancent vers les puits les plus proches pour y mettre en place de gigantesques chaines humaines.

Destruction bien bourrin : il était une fois la Grande-Percée de Strasbourg

Sur la place Kléber

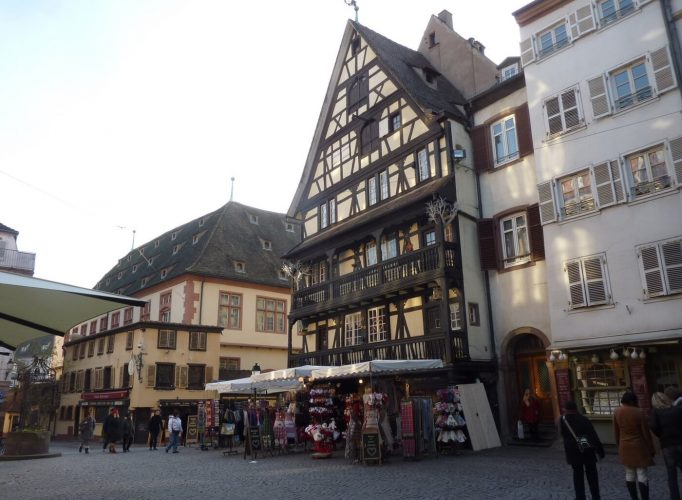

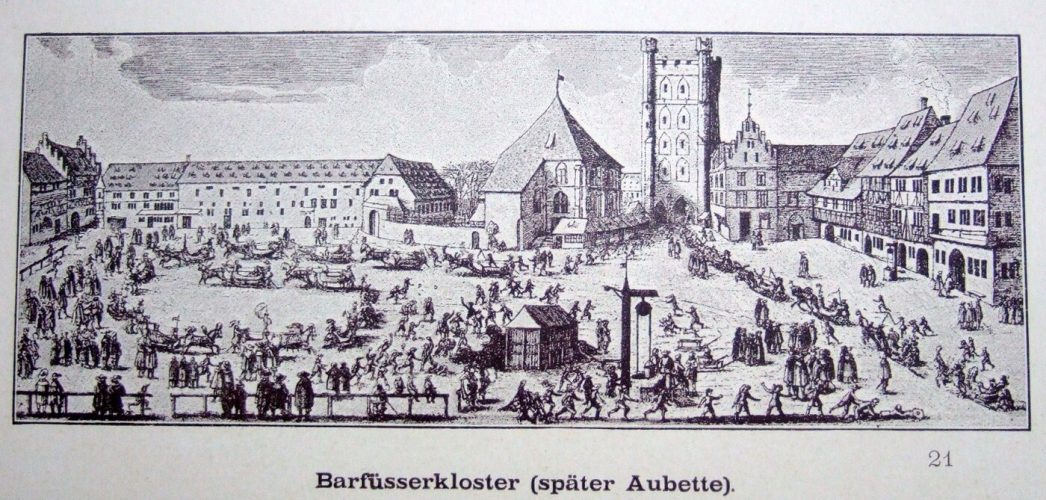

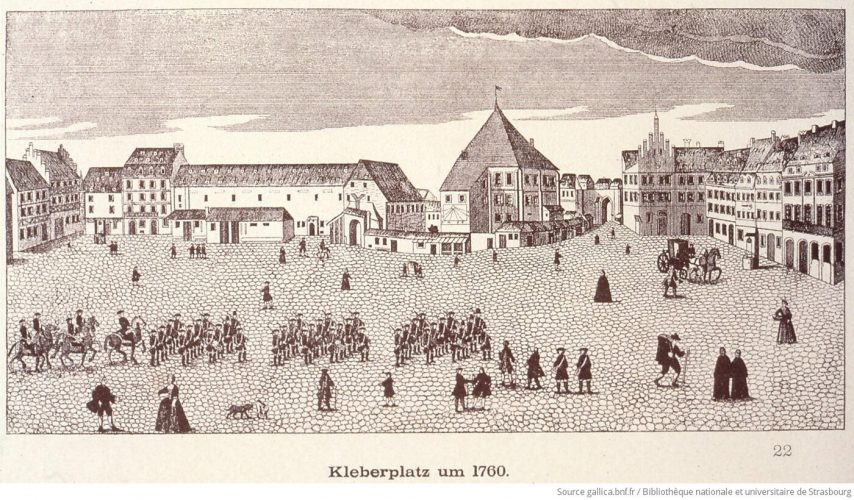

Carrefour central de la ville depuis des lustres, la place Kléber a pas mal évolué au fil des siècles. Place des Franciscains, place des Va-nu-pieds, place des Cordeliers, place d’Armes… le point de rendez-vous du tout-Strasbourg ne devient la place Kléber qu’en 1840.

Pendant longtemps, les puits de la place Kléber ne payent pas de mine. Présents sur la majorité des représentations du site, ces installations se composent majoritairement de bois et de pierre. C’est rustique, ça fait l’affaire.

C’est au XVIIIe siècle, à l’occasion d’un grand plan de réaménagement, qu’on installe ceux qui resteront vraisemblablement les derniers puits de la place Kléber.

![Vue_de_la_Maison_Rouge_[…]Hans_Jean_btv1b10109276c_1](https://pokaa.fr/wp-content/uploads/2024/05/27/vue-de-la-maison-rouge-hans-jean-btv1b10109276c-1-701x500.jpeg)

En charge de l’embellissement de la ville, Jacques-François Blondel (architecte du roi, excusez du peu) élabore un plan qui comprend un réaménagement de la place d’Armes (place Kléber, donc) de fond en comble. L’intrication d’immeubles tous différents le long de la place, ça fait fouillis et la mode est aux grands ensembles monumentaux.

Pour casser tout ce micmac, Blondel s’inscrit dans la continuité de la place Stanislas à Nancy et imagine une place d’Armes bordée de bâtiments néo-classiques. C’est propre, c’est rangé, feng shui avant l’heure.

Il prévoit ainsi deux longs bâtiments côtés nord et sud. À l’ouest, entend accentuer la forme hémicyclique afin de donner une perspective à l’ensemble.

Sauf que l’argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il fait marcher les grues. Et qui manque de pépettes se contente de l’Aubette. Le reste du projet de réaménagement ne verra pas le jour. Toutefois, l’idée du plan était une reconfiguration de la ville dans un but d’embellissement mais aussi d’assainissement.

Dans ce cadre, il conçoit l’aménagement urbain comme un tout qui doit être pensé jusqu’aux moindres détails. Et c’est ainsi qu’il décide de pimper un peu les puits de la place.

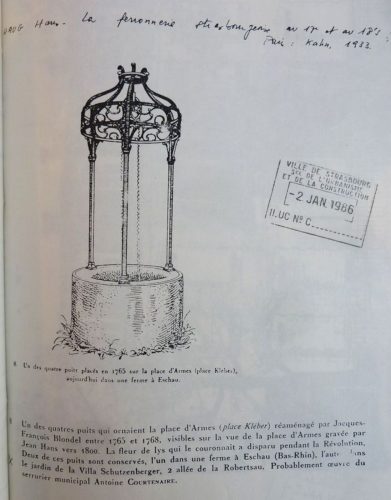

Ric-rac au niveau du portefeuille, pas particulièrement suivi par les bourgeois(es) du centre-ville en ce qui concerne l’Aubette, Blondel décide de doter la place de puits flambant neufs (ça au moins, ça fait consensus) ! On est alors en 1765 lorsqu’il fait disposer quatre puits de grès rose, surmontés d’une ferronnerie aux petits oignons dont on attribue le travail à Antoine Courtenaire, serrurier de la ville.

Au sommet de chacun des puits, on sculpte une fleur de lys… qui n’aura pas fait long feu dans les décennies qui ont suivies, on s’en doute.

... et puits s'en vont

Force est de constater que les puits ont disparu de la place Kléber.

En matière d’approvisionnement en eau, les puits ont eu un intérêt à Strasbourg entre la fin de l’Empire romain et le XIXe siècle. Du temps des Romains, on acheminait l’eau potable dans des conduits de terre qui reliaient les sources – à une vingtaine de kilomètres – jusqu’au centre-ville. Ensuite, on a donc eu les puits, qui allaient chercher l’eau direct dans la nappe phréatique – pas de temps à perdre.

Enfin, au XIXe siècle, Strasbourg connait l’arrivée des réseaux d’eau modernes et la mise en place progressive de l’eau courante. Alors du côté de Kléber, pas de place pour les puits !

Quid des puits ? Il en reste trois (spoiler : dont un faux).

Le premier se situe toujours à Strasbourg, du côté de l’allée de la Robertsau. Dans le jardin de la grande bâtisse qui accueille aujourd’hui le consulat d’Algérie à Strasbourg, l’un des quatre puits – à qui on a d’ailleurs refait une beauté – coule désormais une retraite paisible. Caché derrière une haute haie, il est cependant difficile à apercevoir, mis à part le haut de sa structure métallique, qui interroge les passant(e)s.

Si vous voulez vous faire une idée de ce à quoi ont pu ressembler les derniers puits de la place Kléber, vous pouvez aller à Eschau. Au 10 rue de la Paix, bien calé sur le côté d’un paisible corps de ferme, un des puits de la place Kléber fait désormais office de jardinière. Le côté champêtre n’enlève rien à la beauté de l’installation.

Acheté par un ferronier escovien il y a bien des années, le puits a failli être ramené à Strasbourg.

Malgré les propositions d’achat de la Ville, le propriétaire refuse. Pas peu arrangeant, l’homme propose, à l’époque, de leur en réaliser une copie.

Sitôt dit; sitôt fait : on peut admirer sur la place du Marché-aux-Cochons-de-Lait une splendide réplique d’un des derniers puits de la place Kléber.