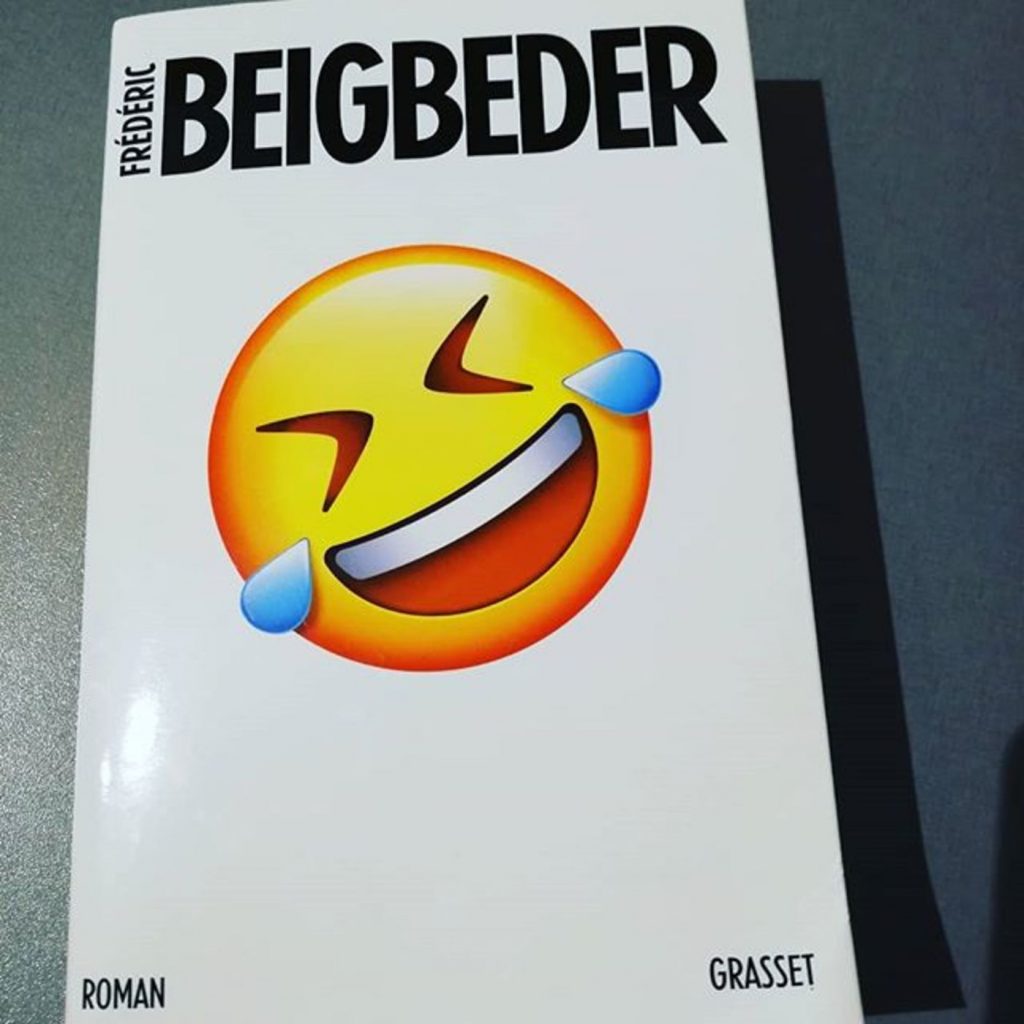

A notre époque, l’humour est présent partout et tout le temps. Dans la presse, à la radio ou à la télé, on parle de sujets sérieux sous couvert de déconnade. Information et divertissement se confondent au risque de ne plus savoir où est la vérité. Pourquoi nous sert-on de l’humour du matin au soir ? Dans ce 11ème roman, dont le titre est constitué d’un simple emoji, Frédéric Beigbeder dénonce avant tout l’excès de dérision dans les médias, à travers ce personnage d’humoriste qui n’a plus tellement envie d’être obligé de faire rire. On retrouve Octave Parango, son « Gainsbarre » au franc parler, il regarde avec nostalgie et lassitude la ville où il a grandi et qui a beaucoup changé.

Dans votre nouveau roman, vous dénoncez le climat de dérision permanent, la tyrannie de l’humour, notamment chez les chroniqueurs radiophoniques du service public. Pour vous la farce permanente c’est la mort de la culture ?

Frédéric Beigbeder : C’est Neil Postman, un professeur à Columbia qui affirme qu’à force de tout réduire à une blague, on restreint le débat à quelque chose de manichéen et c’est la fin de l’intelligence, de la complexité. Peut-être cela repose-t-il sur une certaine amnésie, une fuite face à la culture. Pour ma part, dans tout ce que j’aime en culture, il y a de l’humour et j’adore le rire. Ce que je critique c’est la simplification. J’aime que les romans soient compliqués. J’ai écrit un livre, avec un personnage d’humoriste qui en a marre de son boulot, qui dénonce cette obligation de rire tout le temps, mais ce n’est pas un pamphlet, ni un essai, c’est seulement l’histoire d’un type désespéré qui a envie de faire la gueule plutôt que de rigoler. Que dire là-dessus? La mort de la culture on la voit à l’œuvre dans la manière dans laquelle on évolue. L’humanité s’intéresse moins aux choses compliquées de l’art. C’est comme si aujourd’hui on voulait qu’il y ait un camp du bien et du mal. Classer les gens, sans accepter qu’on soit tous traversés par les deux. Nous sommes en face d’une cathédrale, donc je parle comme un prêtre. (rires)

Vous débutez votre roman en racontant cette fameuse chronique du 15 novembre 2018 sur la matinale de France Inter, à laquelle vous êtes arrivé en toute décontraction, les mains vides, sans avoir préparé le moindre billet d’humour …

Frédéric Beigbeder : J’étais gréviste, avant qu’il n’y ait la grève (rires).

Était-ce une expérience ou un suicide prémédité ?

Frédéric Beigbeder : Un suicide sûrement mais prémédité, non. Je pense que scientifiquement c’était une expérience intéressante d’arriver dans un lieu d’efficacité en étant totalement paresseux et nonchalant. Une expérience très concluante, où l’on constate qu’une personne oisive dans un environnement professionnel, se fait automatiquement éjecter (rires). Je dirais que ça peut servir de leçon à beaucoup de gens qui seraient tentés de faire la même chose. Si tu ne branles rien dans un espace public visible par des millions de gens, tu risques d’être foutu à la porte. Voilà la conclusion de l’expérience d’Octave Parango.

Viré en direct, en plus. Puisque Nicolas Demorand annonce « C’était la dernière chronique de Frédéric Beigbeder ». A dire vrai, ce qui m’a le plus sauté aux yeux dans cette chronique ce ne sont pas vos trois minutes en nage libre, au contraire je trouvais ça plutôt amusant…

Frédéric Beigbeder : Naturel oui…

Mais au contraire ce que j’ai trouvé choquant, c’est le mépris agressif des autres chroniqueurs à votre égard.

Frédéric Beigbeder : C’est d’autant plus étrange, qu’ils ont été très cool pendant des mois et des mois avec moi, alors que je ne faisais, franchement, pas grand chose de plus (rires). Peut-être que cette fois-là, ils en ont eu marre justement d’avoir un branleur face à eux. Je pense que j’essayais de m’improviser dans un métier qui n’était pas le mien, et peut-être que c’était normal que ça se solde par un adieu spectaculaire. Je ne pense pas que tout cela soit très grave. Ce qui est intéressant c’est d’essayer d’en faire le point de départ d’un roman sur notre époque avec ce personnage qui a une chronique à rendre le lendemain et qui a beaucoup, beaucoup de mal à le faire. Il regarde la ville où il a grandi et qui a beaucoup changé. Les choses qui ont évolué, l’âge venant, la distance, avec la nostalgie et une forme de lassitude.

On retrouve le personnage d’Octave Parango à peu près tous les 10 ans. Où est-il le reste du temps? Est-il omniprésent ?

Frédéric Beigbeder : Il est tapi. Tapi dans un coin en chacun de nous. Il y a un Octave Parango en vous aussi. Vous ne le savez pas, mais oui. C’est la personne qui vous dit : « Tiens, et si tu reprenais un shot de tequila au lieu de rentrer chez toi? » ou « Que se passerait-il si tu cédais à la tentation? ». C’est le démon intérieur de tout le monde. Je m’amuse beaucoup lorsque je retrouve Octave. Je me lâche. Mes trois derniers livres étaient très calmes, des romans plus mûrs, plus apaisés et tout d’un coup Octave revient parce que je me suis fait éjecter de France Inter. Je me suis dit que ce serait marrant de raconter la nuit précédant ce naufrage. C’est un personnage qui est bien pratique pour jubiler, être en colère, se venger, pour régler des comptes si on veut, ou pour simplement décrire avec cruauté et laconisme ce qui ne va pas dans notre société. Je me sers beaucoup d’Octave quand je suis énervé. Et je vous assure qu’à écrire c’est très agréable.

Êtes- vous nostalgique des années fastes d’Octave ? Dans ce roman, ce dernier est un peu vieillissant, il s’est plus ou moins rangé.

Frédéric Beigbeder : Oui bien sûr. C’est vrai que c’est aussi un roman sur les années 90, la période de gloire de ce garçon. Période durant laquelle il faisait un métier très bien payé à ne rien foutre, alors qu’à la radio il est mal payé à beaucoup travailler. Ce n’est pas du tout, du tout ce qu’il voulait. C’est l’occasion de regarder tout ce qui a changé aussi. On ne s’en aperçoit jamais sur le moment, lorsqu’on vit une belle époque. Ma génération a connu une période assez extraordinaire avec les années 80-90. Ça a été la chute du Mur de Berlin, une sorte d’utopie de réconciliation, la fin de la Guerre Froide. Les fêtes à Moscou à ce moment-là étaient délirantes. Berlin, Barcelone, Paris étaient des lieux d’ouverture. En 81, François Mitterrand est élu, en 84 on crée Canal + et les radios libres. Il y a vraiment eu à ce moment-là, une « Movida » française. Dans tous les domaines, que ce soit la mode, le cinéma, la musique. Une réelle effervescence. J’ai eu la chance de vivre ça quand j’avais 20 ans et je vois beaucoup de différence aujourd’hui. J’ai l’impression que la liberté s’amenuise. Il y a beaucoup d’explications à cela, notamment l’arrivée du sida aussi. J’ai connu avant le sida, cette période où lorsqu’on rencontrait quelqu’un, on pouvait quasiment dix minutes après se retrouver en train de faire l’amour. Les gens n’avaient pas peur, aujourd’hui c’est plus compliqué.

Qu’est-ce qui à France Inter vous a fait ressentir que vous n’étiez pas à votre place ?

Frédéric Beigbeder : Je crois qu’ils ont voulu tenter quelque chose en embauchant un écrivain plutôt qu’un comique. Je salue cette curiosité. C’était une preuve d’éclectisme que de se demander ce que ça donnerait avec moi. Ça a résulté à des moments parfois assez originaux. Et ce n’était pas mal qu’il y ait des instants de flottement ou de malaise mais aussi des moments très, très bizarres. Je pense que le bilan n’est pas négatif. En revanche, il est vrai que j’ai ressenti une fatigue à un moment, déjà à cause de l’horaire (rires), mais aussi une fatigue face à cette obligation de faire rire tout le temps. J’ai pas mal de copains qui font ce métier, Gaspard Proust, Jonathan Lambert, notamment et c’est très angoissant comme pression de devoir être marrant. On a la chance nous les écrivains de ne pas être obligés de faire rire tout le monde, tout le temps. Je pense que mes livres sont plutôt drôles, mais si j’ai envie d’être mélancolique pendant 40 pages, personne ne va me dire: « T’es chiant aujourd’hui ». Ou si, d’ailleurs peut-être qu’on va me le dire mais je m’en fous. J’ai ressenti une paresse à ce moment là, je n’avais plus tellement envie d’être obligé d’obtenir ce résultat. Et par extension, je pense que le livre questionne aussi cette obligation de la gaudriole dans notre époque. Pourquoi ? Qu’est-ce qui nous prend ? Pourquoi sommes nous obligés de nous marrer tout le temps? Qu’est-ce que ça cache ? Si je rencontre quelqu’un qui pleure tout le temps, je vais me dire qu’il va très mal, mais je me dirais la même chose si je rencontre quelqu’un qui rit toute la journée. Je me dirais : « Mec, t’as un souci quand même » (rires). Ce n’est pas normal. Rit quand un truc est drôle, mais ne te sens pas obligé.

Mais alors selon vous pourquoi nous sert-on de l’humour du matin au soir ? Sur les radios, à la télé ?

Frédéric Beigbeder : Et pas qu’en France, partout. Etienne de la Boetie dit dans « Le discours de la servitude volontaire » : « Pour maintenir le peuple dans son asservissement on a besoin de lui fournir des distractions ». Autrefois, c’était des jeux, aujourd’hui ce sont des comiques en permanence. Et on ne s’aperçoit pas qu’en l’absence de grands systèmes de pensée, ces comiques prennent le pouvoir. Ils sont en train de prendre la place des idéaux en dézinguant tout. Bizarrement, on pave la route à des populismes et à des clowns dangereux. Je pense à Boris Johnson, Donald Trump, qui sont élus. Et à force de tout détruire, sans ne rien mettre à la place, à part des « standuper », on abîme la démocratie. C’est la thèse un peu plus sérieuse du bouquin. Tandis que les comiques au départ étaient la garantie de la liberté et de la démocratie face aux puissants, aujourd’hui ils sont en train peut-être de saper les fondements de nos valeurs. Car peut-être aussi y a t-il un vide des intellectuels, des philosophes. Il n’y a plus de grandes figures qui indiquent une voie ou un espoir. On est dans une situation assez bizarre presque insurrectionnelle.

Vous dites dans votre livre : » Ce qui manque aux humoristes professionnels c’est la pitié, leur verve est sans miséricorde. Dès que quelqu’un a un défaut , dès qu’un individu est maladroit, dès que quelqu’un commet une erreur, ils s’engouffrent et le finissent à la pisse. » Ainsi affirmez-vous qu’avec l’humour on peut détruire quelqu’un sans que cela ne choque personne ?

Frédéric Beigbeder : Oui ça je l’ai vu souvent et je l’ai même fait. Je me souviens très bien que parfois n’ayant rien trouvé à dire, je faisais comme les autres, je tapais sur le bouc émissaire de la semaine. Je culpabilisais après. Et en plus ça marche toujours. Lorsqu’on fait ça, ça paye. Il suffit de regarder « Quotidien » ou de lire le « Canard enchaîné » et on sait à peu près chaque semaine sur qui on va taper. La semaine dernière c’était Carlos Ghosn, cette semaine ce sera peut-être Balkany, car sa femme s’est plainte de ses conditions de détention ou encore Macron. Ce n’est pas très compliqué et ça paye. Les gens rient et ça marche. C’est ça qui est effrayant. Il y a un phénomène de meute qui n’est pas de l’humour, pour moi l’humour c’est se moquer de soi-même, ce n’est pas montrer du doigt quelqu’un qui est déjà à terre et le finir à la pisse. Mais c’est très efficace de faire ça. Tous le font et ça fait longtemps que ça dure. Je me souviens très bien avoir parlé avec Françoise Sagan de sa marionnette aux Guignols de l’info. Elle la détestait car elle était affreuse, on la faisait passer pour une débile inintelligible, il y avait des sous-titres parce qu’on arrivait pas à comprendre ce qu’elle disait. Johnny était aussi très remonté contre sa marionnette. On blesse des personnes humaines, particulièrement au moment où elles vont mal, car c’est plus rigolo quand quelqu’un est à terre et c’est moins dangereux. Quelqu’un fait une erreur, se fait prendre, ou dit une connerie, et allez on y va tous. Dans mon livre, j’ai coupé pas mal de choses, mais par exemple l’affaire Polanski me choque. Il est nommé 12 fois aux Césars car c’est un très grand cinéaste qui a fait un film nécessaire. Quand on pense qu’il n’y a pas eu en un siècle un seul film sur l’affaire Dreyfus, et qu’il a mis dix ans à trouver l’argent pour le faire, sans compter Jean Dujardin qui y est éblouissant. Il est nommé aux Césars pourquoi ?Parce que des milliers de gens dans le métier ont voté pour lui. Tout ces gens savent qu’ils votent pour quelqu’un qui a eu une affaire il y a 40 ans. Il a été en prison aux États- Unis, il a été en prison en Suisse. Il a payé quand même et là on continue de taper dessus encore et encore. On ressortira cette affaire éternellement. Je trouve ça assez ignoble. Aux Césars, on juge un film, une œuvre d’art, et c’est un film qu’il était temps de faire sur l’antisémitisme dans notre pays. La biographie et la vie personnelle de Roman Polanski ne m’intéressent presque pas, ce n’est pas cela qu’on juge. Si vous écoutez les radios et la télé vous n’entendrez que des blagues là-dessus. Ça fait 40 ans qu’on lui ressort. Où est la création là-dedans ? Où est l’originalité d’un humoriste qui va taper sur Polanski en 2020 ? J’aurais pu parler de Yann Moix également. Une fois Charline et Guillaume Meurice ont fait un sketch avec la coupe et la moustache d’Hitler, parce que Moix avait révélé qu’il avait écrit un fanzine antisémite, il y a trente ans. Il a demandé pardon, il s’est excusé. Il a écrit des pages et des pages sur le judaïsme et les écrivains yiddish, ça fait trente ans qu’il est intégralement philo sémite, mais dans sa jeunesse il a fait ce truc là, et les humoristes se déguisent en Hitler pour parler de lui. Quelle finesse ! Où est l’humour là dedans ? C’est vraiment enfoncer les gens. D’autant plus quand ils sont mal. Je dois avoir un fond de charité chrétienne en moi, mais je ne pouvais pas faire ce métier. Je trouve que c’est trop facile, trop simple. La vie est compliquée, je vous ai dit ça en débutant cette interview.

Il est par ailleurs difficile pour quelqu’un qui se fait attaquer sous couvert de l’humour, de se défendre ou de répondre sans passer pour un rabat joie. Il n’y a pas de place au débat.

Frédéric Beigbeder : Oui c’est ce que j’appelle l’immunité humoristique, on pensait qu’il n’y avait que l’immunité parlementaire. Vous êtes humoriste ? Personne ne doit vous critiquer, c’est interdit. Quoi ? Vous osez répondre à un humoriste ? Mais vous n’avez pas d’humour alors. Mais je suis désolé pourquoi y aurait-il un discours qui devrait être exempt de toute critique ? Moi je suis écrivain, il y a des critiques qui me descendent, il y en a qui disent du bien. Et c’est normal. Humoriste est le seul métier où tu aurais le droit de flinguer tout le monde sans jamais qu’on ne te réponde ? C’est totalitaire, alors. Disons les choses franchement, c’est fasciste.

Et vous, avez-vous déjà été victime de cet humour dégradant ?

Frédéric Beigbeder : Plein de fois. J’avais même ma marionnette aux Guignols. Je sniffais de la coke en permanence (rires). J’étais tout le temps avec une paille dans le nez. On me voyait dans des soirées. Pourquoi pas ? Je m’étais fait gaulé par la police donc voilà ils ont trouvé une aspérité et ont tapé dessus. Ça m’a emmerdé vis à vis de ma famille mais à part ça je trouvais ça plutôt rigolo.

Vous dites dans votre livre qu’on mélange de plus en plus l’information au divertissement, à la déconnade, alors que le monde est en train de crever. Ne vaut-il pas mieux en rire, qu’en pleurer ?

Frédéric Beigbeder : Bien sûr. Ce que je conteste ce n’est pas le rire, c’est le mélange des genres. Souvent maintenant les jeunes ne font plus l’effort d’aller s’informer. Ils apprennent une nouvelle, au moment où un humoriste fait une blague. C’était déjà le cas avec les Guignols. Ce qui me fait peur ce n’est pas le divertissement en lui-même, c’est nécessaire, mais l’infotainment. Quand tout se mélange, où est la vérité ? Quand on est journaliste, on fait des études, on vérifie les informations, les sources. C’est un métier. Humoriste ce n’est pas journaliste. Beaucoup d’humoristes se prennent pour des éditorialistes. Ce mélange m’effraye un peu. Il n’y a plus de vérité, c’est la porte ouverte à n’importe quoi. On finit par avoir des manifestants avec la tête d’Emmanuel Macron au bout d’une pique, parce que c’est fun, sans penser qu’on est en train d’appeler au meurtre, d’un homme qui a été démocratiquement élu. Je pense qu’il faudrait arrêter le mélange des genres. On a créé des lois pour que la publicité soit estampillée, qu’il y ait marqué « Publicité ». On a fait ça car avant les pubs arrivaient au milieu des programmes, un peu n’importe où. Pour moi, l’humour devrait peut-être faire la même chose. On devrait être sérieux un instant, parler de la réforme des retraites par exemple avec des gens « chiants », puis ensuite faire une émission spéciale blagues. Mais peut-être ne pas tout superposer. A la matinale de France Inter, 4 millions d’auditeurs, je me retrouvais à balancer des vannes à François Fillon ou à Macron, face à face, alors que je ne suis pas un journaliste politique, je ne suis pas forcément compétent. Il y a des sujets qui m’intéressent ou pas et je leur envoyais des scuds dans la figure. Quand vous avez de hautes responsabilités vous ne pouvez pas faire de vannes, donc on est pas d’égal à égal. Et c’est toujours l’humoriste qui va gagner, évidemment, il est marrant, il est cool, il est rigolo. C’est ce que j’appelle la dictature du pouet-pouet.

Par ailleurs, lorsqu’on voit le mépris à votre égard lors de votre chronique loupée à la matinale, on réalise que le côté bobo décontracté que France Inter cherche à renvoyer n’est en fait qu’une façade.

Frédéric Beigbeder : Ah oui ça, à qui le dites vous. Après pour prendre un peu la défense de Nicolas Demorand…Ils sont au cœur du réacteur, c’est quand même le lieu du pouvoir central. La première radio de France. Ils ont une pression terrible et il y a un cancre qui arrive. Je suis un peu comme un mauvais élève face au proviseur qui le vire du lycée.

Que répondez-vous aux lecteurs qui affirment que vous avez écrit ce livre dans lequel vous dézinguez la matinale de France Inter uniquement par rancune d’en avoir été évincé ?

Frédéric Beigbeder : J’ai été évincé de la Matinale, mais pas de France Inter puisque je suis toujours au « Masque et la Plume ». Mais c’est parfaitement exact, c’est très juste. J’ai déjà remarqué que j’écrivais mieux quand j’étais un peu énervé. Il faut toujours un point de départ soit aigri, soit en colère, soit vexé. J’espère vraiment que ça ne concerne que quelques pages au début et qu’on part ensuite dans un délire bien supérieur. Je parle de beaucoup d’autres choses. En réalité, la vraie idée du livre est venue quand j’habitais près des Champs-Élysées et qu’il y a eu les différents Actes des Gilets jaunes. J’ai vu dans ce 8ème arrondissement de Paris, la rencontre des milliardaires et des révolutionnaires. J’ai pensé que c’était vraiment romanesque. Je me suis dit qu’Octave Parango pourrait très bien pleurer dans la rue, et se demander : « Pourquoi je pleure? ». Ses larmes coulent parce qu’il y a des gaz lacrymogènes. Puis des CRS chargent avec des canons à eau, et en face il y a les Gilets Jaunes qui foutent le feu au Fouquet’s. C’était le décor de mon roman, bien avant de penser à ma rancune envers France Inter. C’est un peu secondaire.

Vous pensez y rester encore longtemps au « Masque et la Plume »?

Frédéric Beigbeder : Pour le moment je ne sais pas ce qu’il va se passer, je n’ai pas trop de nouvelles. Je suis censé y retourner en février, mais ils ne m’ont pas appelé (rires). Je vous tiendrai au courant. Je sais qu’il y a eu un enregistrement hier soir à Paris et je n’ai pas été convié.

J’ai lu dans un article que la direction de France Inter a demandé à ses chroniqueurs de garder le silence à propos de votre livre, de ne donner ni avis, ni réactions.

Frédéric Beigbeder : Exact et quel honneur. C’est génial quand tu penses qu’un roman peut provoquer ça. Dans l’endroit le plus ouvert, le plus tolérant, le plus humaniste, le plus littéraire ; dans la radio de France où ils parlent d’écrivains tout le temps. J’ai écrit un livre qui émet quelques bémols sur leurs ricanements et tout d’un coup on est en Union Soviétique, il ne faut pas en parler. La direction donne l’ordre de ne rien en dire, et tous les rebelles, tous les libres penseurs, obéissent à la Direction. Quel honneur, quand on y pense (rires).

Si vous pouviez donner un titre à l’ensemble de votre vie, quel serait-il ?

Frédéric Beigbeder : Peut-être « Ma vie est un roman ». Vous savez Oscar Wilde disait : « le dandysme c’est faire de sa vie une œuvre d’art ». Je n’ai pas voulu avoir une vie très romanesque, mais j’ai voulu transformer mes expériences en livres. Donc ma vie est un roman. En tout cas, j’ai essayé.

>> Propos recueillis par Emma Schneider <<

Un immense merci à Frédéric Beigbeder, à l’équipe de l’hôtel Cathédrale, à David Levêque pour les photos et à la Librairie Kléber.